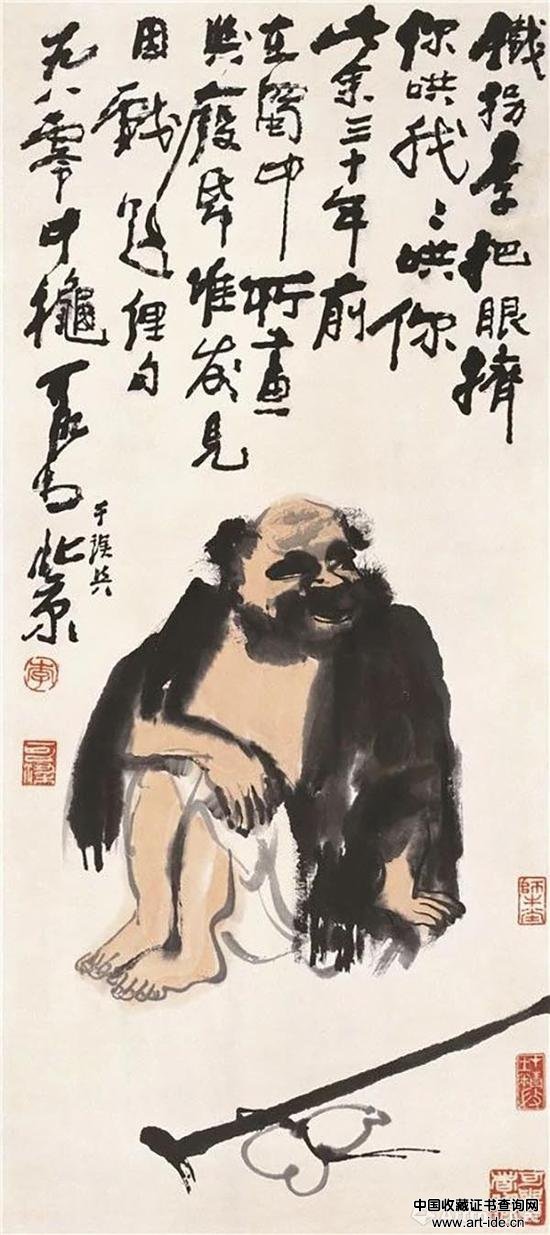

李可染从1944年到1946年,其画风已开始渐变,用笔的古拙之气渐盛。从艺术取向上开始与齐白石接近。有记载称,他于四川在徐悲鸿那里看到多幅齐白石的作品,这种创作方向上的变化,在成为真正的师徒之前,齐白石已经是李可染的心中之师了。作于1945年的《铁拐李》,已表现得非常明显。1946年,在收到杭州与北平两方邀请任教的通知时,李可染因齐白石、黄宾虹皆在北平,而决定北上了。在徐悲鸿的安排下,李可染在北平见到了神交已久的齐白石。1947年春,当李可染带着20张画去拜见齐白石的时候,齐白石从半躺着随意翻看,到坐起来,再到随之站起,赞道:“30年前我看到徐青藤真迹,没想到30年后看到你这个年轻人的画。”随后不久,李可染正式拜齐白石为师。那时,齐白石自署87岁,是这位大师创作最为成熟与旺盛的时期。1947年9月,李可染在北京中山公园举行个展,徐悲鸿为其作序:“徐州李先生可染,尤于绘画上,独标新韵,徐天池之放浪纵横于木石群卉间者,李君悉置诸人物之上,其趣洋溢,不可一世,笔歌墨舞,遂罕先例,假以时日,其成就诚未可限量。”这不应仅仅看作是一种对李可染的鼓励,更应视为徐悲鸿颇有前瞻的预见。从李可染入室到齐白石去世整整十年,李可染的感触颇多,他说:“我在齐老师家跟他学画十年,主要学他的创作态度与笔墨功夫。齐白石的创作态度非常严肃,从来不肯信笔涂抹,作画笔力雄健,气势逼人,为我们这一代人不可及。齐老师在我眼前好像是一座艺术的高山。”从拜师开始,对齐白石画风的进一步领悟,李可染作品变化的方向性日渐明确,作画更从才华的彰显外露走向理性的分析与沉着的探讨。李小可回忆:“一次父亲拿着画让老人批评指点,老人看了画沉静一会儿,说:‘我一生特别喜欢草书,尤其是徐青藤潇洒的字和画,可我现在还在写楷书……’老人婉约地指出父亲作品快与轻的毛病。”这或许就是李可染作品,尤其是晚年从书法到线条日渐趋于“积点成线”、用笔缓慢与下笔沉着的原因吧。

1949年以后,李可染反映现实人物,带有太多文人画的痕迹,因此不太主流,与红光亮之间的距离过大。如他的《街头卖唱图》,表现中华人民共和国成立前卖艺人的音瑟之状是合适的,而《老汉活到八十八》《翻身农民学文化》《领得土地证》,作品虽也生动,但无论从色彩还是人物的造型都显得与时代不能合拍,加之受到了某些质疑,所以这一时期李可染人物画开始减少。据李可染夫人邹佩珠回忆,以上问题是李可染决定转型的重要原因之一。然而,对时代的跟随李可染自有其法,他选择了老舍说的比较难的山水作为突破口,而非人物。因此,李可染随后的人物画更多化为自娱的笔墨了。

1949年后,中国画一度被边缘化,李可染在中央美术学院只能教授勾勒、水彩。1951年在新年画运动中创作的《工农模范北海游园大会》,是从未画过年画的李可染所做的一次尝试性实验。其中的人物没有任何李可染个人风格,虽获得了1952年文化部创作三等奖,也就此为止,再无涉足。进入20世纪50年代后,李可染将热情注入在写生基础上的山水画创作之中,人物画相对较少,山水画中的点景人物,虽体量小、用笔简到不能再简,但依然生动,哪怕是写生,人物的排布造型都一丝不苟,生动异常。直到“文革”后的80年代,李可染人物画的创作才又多起来,但题材相对固定,笔法则更加纯熟了,与他的书法、山水画一同进入了老辣的成熟期。

齐白石曾有一句名言:“学我者生,似我者死”。李可染可以说是“学”的最成功的范例。从人生经历上,齐白石和李可染可以说大相径庭,在人物画的取向上却相对一致,尤其是李可染遵从老师的基本脉络进行了人物画的进一步探索,并将在书法上的所得明确地注入了他的晚年绘画之中。

纵82厘米 横37厘米 1945年

李可染与齐白石水墨人物画作品的比较

对于艺术家经历的剖析只能作为分析其作品的佐证,而作品本身是说明问题的实证,因此下文将从李可染的作品出发与齐白石的同类题材来作比较,从而探讨两位大师水墨人物画的异同。

《搔背图》是李可染作于1947年,拜齐白石为师不久的作品。此图不仅在李可染的年表,就是在齐白石的年表也位列其中。画面描绘的是一小童开心地为一老者(或许是小童的父亲)抓痒,老者裸露上身,一眼睁一眼闭,面容表情之态近于变形,正是被抓痒时而抓到、时而抓不到的窘态。无怪齐白石会欣然题云:“搔上痒在下,搔下痒在上,汝不爱其亲,谁为关痛痒。”齐白石为其题跋恐怕还有一个原因,就是《搔背图》这一题材也是齐白石喜画的内容,甚至可以猜想李可染是看到齐白石的《搔背图》后,根据自己的领悟做了新的阐释与创造。

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

上一篇:罗中立经典油画《父亲》赏析

相关推荐